カラーマネジメントの重要性──「見え方のブレ」を制御するという考え方

カラーマネジメントとは

色は光や素材、環境によって変化し、見る人の主観にも大きく左右されます。

だからこそ、製品やブランドにおいて「意図した色」を一貫して伝えるためには、色の“見え方のブレ”を制御する仕組みが不可欠です。

この仕組みこそが「カラーマネジメント」です。

一般には印刷業界で広く知られていますが、本来カラーマネジメントとは、印刷に限らずあらゆる製品・表示・出力において色を正確かつ一貫して再現するための仕組み全体を指します。

このページでは、カラーマネジメントの基本的な概念と、その重要性について、製造業やプロダクトデザインの現場も含めて解説します。

目次

色の一貫性がもたらす価値──誤差が信頼性を左右する

たとえば、家電のボディとパーツで色味が微妙に違えば、製品全体が安っぽく見えてしまうことがあります。

また、化粧品のパッケージがロットによって色ブレを起こすと、「品質が不安定」「管理が甘い」といった印象を与えてしまう可能性もあります。

これは単なる『見た目の違い』にとどまらず、製品の完成度、ブランドイメージ、そして消費者の信頼感にまで影響します。

だからこそ、製品の色を“設計どおりに”再現し続けるには、感覚ではなく数値と仕組みによる「カラーマネジメント」が必要なのです。

関連リンク:色彩とビジネスへの影響

関連リンク:色彩とビジネスへの影響

広義のカラーマネジメントとは──印刷だけではない色管理

一般的に「カラーマネジメント」と聞くと、「モニターとプリンターの色合わせ」のような印刷業務に関する仕組みを連想する方が多いかもしれません。

しかし本来の意味はもっと広く、入力機器(カメラ・スキャナー)、表示機器(モニター)、出力機器(プリンタ・塗装・素材など)を通じて、色を一貫して再現するためのシステム全体を指します。

現在では、印刷以外の製造業やプロダクトデザインの分野でも、

・異素材間の色合わせ(プラスチックと金属など)

・ブランドカラーの数値化と共有

・CMFデザインでの印象の統一

などの目的で、測定器を使った色の数値管理とカラーマネジメントの考え方が導入されはじめています。

測定器の役割──カラーマネジメントの起点は「正確な色の数値化」

人の目は光や背景色、体調などの影響を受けて色の見え方が変わります。

だからこそ、正確なカラーマネジメントを行うには、主観ではなく、数値で色を測ること=色彩測定が出発点になります。

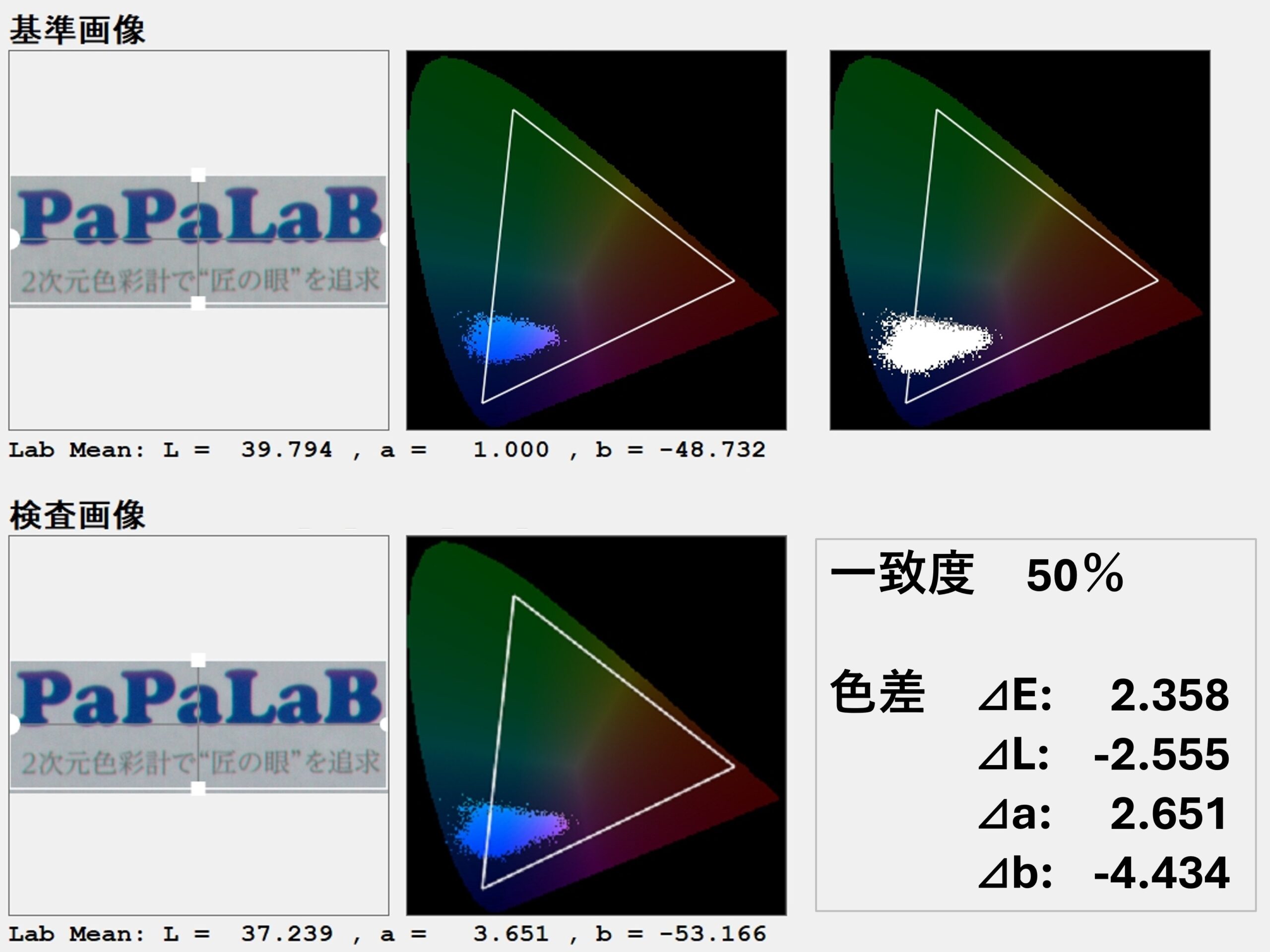

分光測色計や2次元色彩計といった測定器を用いることで、

・標準光源下での客観的な色測定

・色差(ΔE)によるズレの定量化

・異なる素材間での数値による色合わせ

など、感覚では再現できない高精度な色管理が可能になります。

つまり、カラーマネジメントは測定器による「測る・比べる・整える」ことを中核に据えた仕組みなのです。

測定例 ロゴの色だけを抽出して比較測定

関連リンク:色彩測定とは製造業にも広がる実践──組み合わせの多い製品ほど重要

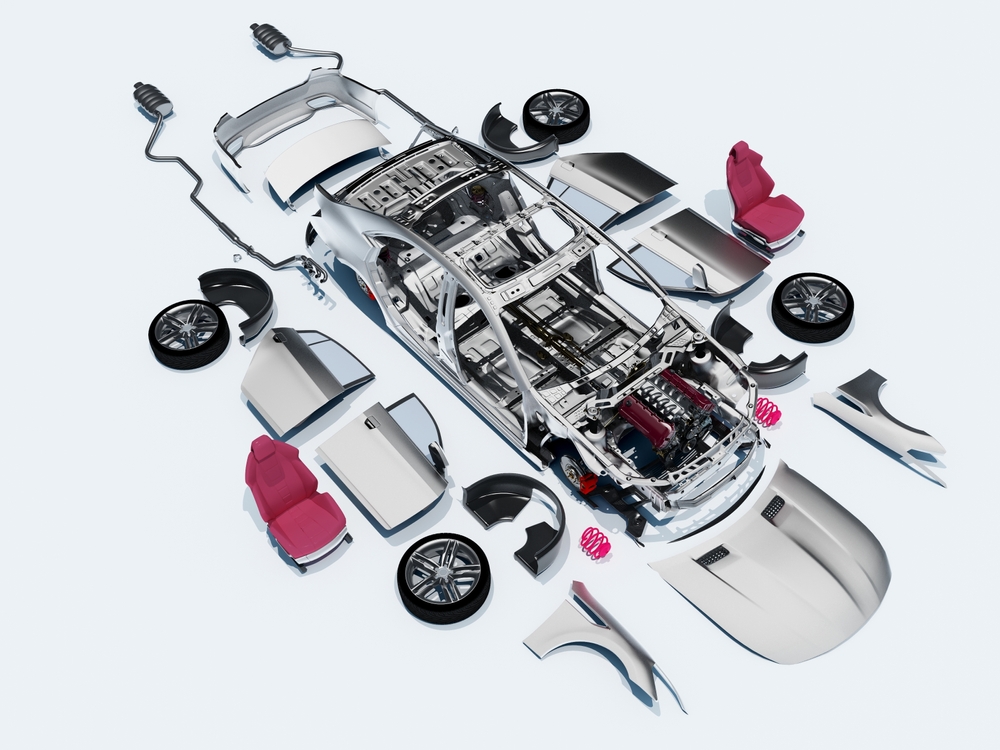

自動車、家電、建材、化粧品、アパレル…

多くの部材を組み合わせて製品が構成される現代では、異なる素材・工程を経ても、仕上がりに一貫性を保つことが求められます。

たとえば:

・車の内装で、シートとパネルの色が合っていない

・家電の前面パネルと側面で色味が微妙に異なる

・インテリア製品のファブリックで色ムラが出る

こうしたズレは、ユーザーに「品質が不安定」「完成度が低い」という印象を与えかねません。

設計段階から色を数値で定義し、管理体制の中に組み込むことで、安定した製品価値が生まれます。

まとめ──「伝えたい色」を守る仕組みとして

カラーマネジメントは、製品やブランドが「伝えたい印象」「届けたい価値」を、ユーザーに正しく、一貫して伝えるための重要な仕組みです。

そのためには、主観に頼らず、色を客観的に捉え、管理できる体制が求められます。

パパラボでは、人の見え方に忠実な色再現力を備えたカメラ技術を用いて、色をただ“見た目”で比べるのではなく、

「どの色が、どの方向に、どの程度ずれているのか」といった定量的なデータを取得することが可能です。

これにより、

・感覚では見落としがちな色の微細なズレを可視化し、

・色差の根拠を明確にしながら、

・設計・製造・検査・改善の各プロセスで共有・活用できる

といった、感覚に依存しない色の管理が実現します。

色の印象は、品質・信頼・ブランド価値を左右する“無言のメッセージ”です。

その一貫性を支えるカラーマネジメントを、パパラボは測定技術と視覚再現力を通じて、現場に寄り添いながら支援してまいります。